Nationalsozialismus und Judenverfolgung

Das Westmünsterland drohte für die Nationalsozialisten eine uneinnehmbare Festung des katholischen Zentrums zu bleiben. Diese im wörtlichen Sinne zu schleifen gelang der ersten NSDAP-Ortsgruppe in diesem Gebiet von Klein Reken aus. Hier hatte sich besonders Franz Bösing als „alter Kämpfer“ hervorgetan. Ab Oktober 1932 zeitweise von den Schlägertrupps abgezogen und in Parteischulungen auf Führung und Judenhass vorbereitet, gelang es ihm in Personalunion mit dem damaligen Landrat Dr. Cremerius, 1933 zum Kreisbauernführer und fast zeitgleich zum kommissarischen Bürgermeister in Reken ernannt zu werden. Durch Einschüchterungen seiner Parteigenossen einerseits und Verwaltungstricks andererseits wurde er schließlich im Februar 1935 auch offiziell zum Amtsbürgermeister der Gemeinde Heiden-Reken – ohne jemals gewählt worden zu sein.

Man übersieht bei der Betrachtung des nationalsozialistischen Systems häufig, dass dieses zwar ein Unrechts- und Willkürsystem gewesen ist, die Willkür und das Unrecht aber fast ausschließlich die Nicht-Zugehörigen traf, während die Mitglieder der Volksgemeinschaft nach wie vor in weiten Bereichen sowohl Rechtssicherheit als auch staatliche Fürsorge genossen. („Auf den Strassen war es nachts aber sicher“ …)

Es gibt im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsverbrechen keine Zuschauer, es gibt auch keine Unbeteiligten. Es gibt nur Menschen, die , jeder auf seine Weise – der eine intensiver und engagierter, der andere skeptischer und gleichgültiger – eine gemeinsame soziale Wirklichkeit herstellen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit des „Dritten Reiches“ funktionierte wie ein soziales Parallelogramm, in dem sich die emotionale und materielle Lage der nichtjüdischen Deutschen in dem Maße verbesserte, wie sich die Situation der „Nichtarier“ verschlechterte. Die Ausgrenzung der Juden war nicht nur Herrschaftszweck, sondern auch Herrschaftsinstrument.

Vor dem Hintergrund dieser in Gesetze und Maßnahmen gegossenen Rassenideologie konnte sich noch jeder sozial deklassierte, ungelernte Arbeiter ideell jedem jüdischen Schriftsteller, Schauspieler oder Geschäftsmann überlegen fühlen, zumal dann, wenn der gesellschaftliche Prozess die faktische soziale und materielle Deklassierung der Juden durchsetzte. Die Aufwertung, die der Volksgenosse auf diese Weise erfuhr, bestand auch im Gefühl einer relativ verringerten sozialen Gefährdung – einem ganz neuen Lebensgefühl in einer exklusiven Volksgemeinschaft, zu der man nach den ‚wissenschaftlichen‘ Gesetzen der Rassenauslese unabänderlich gehörte und zu der „die anderen“ genauso unabänderlich niemals gehören konnten.

Das ganze mythisch aufgeblähte Wortgeklingel verbunden mit angeblich germanisch nordischer Ästhetisierung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in Reken vor allem um zweierlei ging: Rassenhass und Kriegstreiberei.

Auch in Reken war die Zustimmung zum NS-Regime in den Jahren nach 1933 bis zum Überfall auf die Sowjetunion kontinuierlich angewachsen. Nicht umsonst bestand lange Zeit weitgehende Übereinstimmung unter vielen Zeitgenossen, dass das „Dritte Reich“ mindestens bis zum Russlandfeldzug als „schöne Zeit“ zu beschreiben sei. Das nationalsozialistische Projekt bot ja nicht nur eine glanzvoll ästhetisierend ausgemalte Zukunft, sondern auch ganz handfeste Gegenwartsvorteile wie zum Beispiel Karrierechancen in den zahlreichen von Bürgermeister Bösing im Frühjahr 1934 initiierten Vereinen und Organisationen

(vgl. Hengemühle , S. 48)

Unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 setzte auch hier eine ungeheuer beschleunigte Praxis der Ausgrenzung der Juden ein, und zwar ohne relevanten Widerstand der Mehrheitsbevölkerung – obwohl mancher vielleicht über den „SA- und Nazipöbel“ die Nase rümpfte oder die einsetzende Kaskade der antijüdischen Maßnahmen als unfein, ungehörig, übertrieben oder einfach als inhuman empfand: Ausgrenzung, Verfolgung und Beraubung der Anderen wurden kategorial nicht als solche erlebt, weil diese Anderen- “ die Juden“- per definitionem gar nicht mehr dazugehörten und ihre antisoziale Behandlung Moralität und Sozialität der „Volksgemeinschaft“ nicht mehr berührte.(vgl. Hengemühle, S. 72 ff.)

Alle Einzelschritte des sozialen Ausgrenzungsprozesses der jüdischen Rekener fanden in der Öffentlichkeit statt. Vom Tag der so genannten Machtergreifung an vollzog sich ein fundamentaler Wertewandel, in dem es zunehmend als normal empfunden wurde, dass es kategorial unterschiedliche Menschengruppen gab, für die entsprechend unterschiedliche Normen des zwischenmenschlichen Umgangs auf der einen und der Rechtsetzung und -anwendung auf der anderen Seite galten. In verblüffend kurzer Zeit galten für die jüdischen Mitbürger Normen wie Gerechtigkeit, Mitleid oder Nächstenliebe nicht mehr, verschwand eine humane Grundierung.

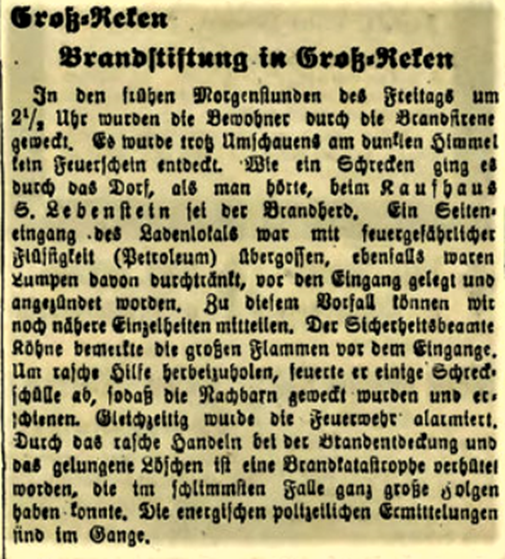

Anfang März 1933 meldete die Borkener Zeitung, dass auf das Kaufhaus Lebenstein ein Brandanschlag verübt wurde, der durch die rasch alarmierte Feuerwehr in Grenzen gehalten wurde und keinen größeren Schaden anrichtete. Mag diese Tat das Werk eines Einzelnen ohne systematisch geplanten politischen Hintergrund gewesen sein, ermittelt wurde gegen den bekannten Brandstifter nicht.

Ein anderes Ereignis zeigt sehr deutlich, ‚wohin die Reise ging‘: Hermann Levinstein und Samuel Silberschmidt wurden im Herbst 1933 „auf höhere Anweisung“ wegen jüdischer Rassenzugehörigkeit aus der Groß-Rekener Feuerwehr ausgeschlossen. Dass daraufhin acht Kameraden aus Protest die Wehr verließen, zeugt sicherlich vom Mut dieser Männer, aber auch davon, dass die Nationalsozialisten damals noch nicht vollständig ihre perfekt durchorganisierte, lähmende Furcht verbreitende Polizeidiktatur etabliert hatten. Systematisch wurden die jüdischen Mitbürger ab März 1933 aus dem ööfentlichen und dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen, wie die folgenden Auswahl zeigt:

- 1.4.33: Rekener SA- Männer führen den ersten „Judenboykott“ in der Dorfstrasse durch,

- 18.5.33: Rekener Geschäftsleute gründen den Kampfbund des Mittelstandes: „Deutsche, kauft in christlichen Geschäften“,

- 25.5.33: Gründung einer „NS-Frauenschaft“ in Groß-Reken, damit sind jüdische Frauen „draußen“,

- 23.6.33: Der Kampfbund des Mittelstandes beschwert sich, dass der Benediktushof seinen Bedarf immer noch im Kaufhaus Levinstein decke. Landrat Dr. Cremerius erklärte dazu, er habe schon „vor längerer Zeit“ veranlasst, dass nur noch in „christlichen Geschäften“ einzukaufen sei … usw.

- Anfang 1937 wird Samuel Silberschmidt seine Konzession als Viehhändler entzogen.

Brandstiftung beim Kaufhaus Lebenstein/Levinstein

Zwei Monate nach der Machtergreifung Hitlers gab es in Groß Reken einen seltsamen Vorfall. Auf das Kaufhaus Lebenstein/Levinstein war ein Brandanschlag verübt worden. Später stellte sich heraus, dass der „Sicherheitsbeamte“ Köhne, der das Feuer entdeckt hatte, es selbst gelegt hatte. Einige Zeitzeugen sagten uns, dass sich der Mann nur wichtig tun wollte. Ob ihn vielleicht Nationalsozialisten (Nazis) dazu angestiftet haben, ist nicht bekannt.

Möglich wäre es vielleicht, da jetzt auch die Hetze gegen die Juden in Reken einsetzte.

Die ständige Verschärfung der Repressionen gegen Juden verfehlte auch in Reken nicht ihre Wirkung. Hermann Levinstein verlor seine Aufsichtsratspositionen bei den Banken, und es wurde immer schwieriger, das Geschäft aufrechtzuerhalten.

Jüngere Mitglieder der jüdischen Gemeinde Reken wie Samuel Silberschmidts Tochter Julia, Hermann Levinsteins Tochter Johanna und die Brüder Alex und Leopold Lebenstein verließen ihre Heimat noch vor 1938. Die Älteren blieben, z.T. weil sie sich durch die Tradition gebunden fühlten, in dem Ort zu bleiben, an dem ihre Familien im „Haus der Ewigkeit“ begraben waren.

Im Herbst 1941 begannen die Deportationen der noch im Lande lebenden jüdischen Rekener. Diese Deportationen fanden in aller Öffentlichkeit statt- die Opfer wurden in einer vom Ortspolizisten Melles bewachten Gruppe zum Bahnhof nach Coesfeld gebracht, von dort nach Münster und dann mit der Reichsbahn in die Vernichtungslager. Das Wissen darüber, dass jetzt die letzten im Land verbliebenen Juden gegen ihren Willen und unter Zwang „nach Osten“ transportiert wurden, war öffentliches Wissen. Marta Lebenstein, Rosa Silberschmidt, Hermann Levinstein, David Lebenstein und seine Frau Berta.

Selbstmord von Berta Levinstein

Mit den Geschäften bei Levinsteins ging es durch die ständige Hetze, die Verleumdungen und auch die zunehmende Entrechtung der Juden immer schlechter.

Aus Verzweiflung über ihre familiäre Situation nahm sich Berta Levinstein im Jahre 1937 das Leben. Viele Groß Rekener waren darüber sehr betroffen; denn Berta hatte etlichen Menschen in den schwierigen Zeiten nach dem 1. Weltkrieg geholfen und besonders das Groß Rekener Krankenhaus unterstützt.

Mit den Geschäften bei Levinsteins ging es durch die ständige Hetze, die Verleumdungen und auch die zunehmende Entrechtung der Juden immer schlechter.

Aus Verzweiflung über ihre familiäre Situation nahm sich Berta Levinstein im Jahre 1937 das Leben. Viele Groß Rekener waren darüber sehr betroffen; denn Berta hatte etlichen Menschen in den schwierigen Zeiten nach dem 1. Weltkrieg geholfen und besonders das Groß Rekener Krankenhaus unterstützt.

Fritz Lebenstein wurde mit 44 Jahren ebenfalls nach dem Osten verschleppt und ist dort umgekommen. Hermann Levinstein hielt nach dem Tode seiner Frau Berta das Geschäft noch ein oder zwei Jahre aufrecht, dessen Niedergang durch die Umstände natürlich vorgezeichnet war. Schließlich war er gezwungen, sein restliches Hab und Gut zu veräußern und nach Dorsten zu ziehen. Von dort wurde er am 21. Januar 1942 mit den anderen Dorstener Juden nach Riga deportiert. Er gilt als verschollen, ist aber mit Sicherheit ermordet worden. Die übrigen Mitglieder der Familie Lebenstein/Levinstein konnten dem Holocaust durch Emigration entkommen.

Heute gibt es keine jüdische Gemeinde mehr in Reken. Von ihrer Existenz zeugt noch der jüdische Friedhof auf dem Kerkenberg. Im Jahre 1981 erfolgte die Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Groß Reken und in Klein Reken. Auf dem Klein Rekener Friedhof wurde ein Gedenkstein eingeweiht mit der Inschrift „Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Exodus 3.5. jüdischer Friedhof“. 1985 errichtete die Gemeinde Reken auf dem Groß Rekener Friedhof einen weiteren Gedenkstein. Er trägt außer demselben Bibelzitat den Zusatz: „Zum ehrenden Gedenken an die jüdischen Mitbürger unserer Gemeinde, die in den Jahren 1933–1945 Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden. Gemeinde Reken“.

Am 13. Dezember 2005 wurde im „Geschichtsort Villa ten Hompel“ in Münster ein Gedenkblatt für die Familie Lebenstein / Levinstein verlesen und dem dort geführten ‚Gedenkbuch‘ hinzugefügt. Am 6. März 2009 wurde in der Nähe des ehemaligen Synagogengebäudes in Groß Reken ein Gedenkstein enthüllt, dessen Text auf dem nebenstehenden Bild zu lesen ist.

[Foto: Gedenkstein_Juedische_Gemeinde.jpg]

Hetze gegen jüdischen Rekener Mitbürger und deren Folgen

Samuel Silberschmidt, am 2.1.1881 in Groß Reken geboren, steht sinnbildlich für die grausame Hetze und Verfolgung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Samuel Silberschmidt lernte im Hause des Vaters, der ein zunächst wenig erfolgreicher Viehhändler war. Dies hing vor allem mit dem um diese Zeit geringen Viehbestand der Rekener Bauern zusammen. Mit dem Erschließen größerer Weideflächen konnte Samuel Silberschmidt zwischen etwa 1900 und 1910 das Geschäft ausweiten. In dieser Zeit heiratet er seine Frau Rosa, war Mitbegründer die Freiwillige Feuerwehr in Groß Reken und wähnt sich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Tochter Julia wird am 25.2.1914 geboren und während des Krieges am 6.1.1917 Sohn Siegfried.

Samuel ist als Anhänger des Kaiserreichs ein überzeugter deutscher Patriot und während des gesamten Kriegsverlaufs Soldat. Bis 1919 bleibt er in britischer Gefangenschaft.

Ausweislich zahlreicher Anzeigen in der Borkener Zeitung geht er nach seiner Rückkehr zügig daran, sein Geschäft weiter zu etablieren und zu erweitern: Zwischen 1925 und 1933 hat die Familie ein jährliches Einkommen von 10-12000 Reichsmark, ist also vergleichsweise wohlhabend.( Ein Lehrer hat etwa 3000, ein Arbeiter 1500-2000 Reichsmark)Samuel Silberschmidt ist den Bauern ein fairer und zuverlässiger Geschäftspartner.

Dieser Mann und seine gesamte Familie werden ab 1933 systematisch aus dem Dorfleben ausgeschlossen. Dies äußerte sich wie folgt:

- Schon ab März 1933 wird vor seinem Haus in der Dorfstraße ein Schaukasten für die Hetztiraden des „Stürmers“ (Anm. Daufgestellt,

· im Juni/Juli 1933 wird Samuel Silberschmidt zusammen mit Hermann Levinstein aus der Feuerwehr ausgeschlossen. Das 25 jährige Jubiläum der Feuerwehr im September 1933 kann „judenrein“ stattfinden, - Im Februar 1937 wird ihm seine Konzession als Viehhändler entzogen. Die Familie Silberschmidt ist gemäß der nationalsozialistischen Ideologie der „völligen Ausschaltung der Juden, ..der planmäßigen Ausmerzung des jüdischen Elements in der deutschen Wirtschaft“ (BZ, 6.12.1938) ruiniert und zerstört: Tochter Julia hat bereits 1936 das Land verlassen, Sohn Fritz kann im Oktober 1937 seinen Häschern gerade noch entfliehen.

- Im Februar 1938 muss Samuel Silberschmidt unter den damals gegen die Juden eingeleiteten Zwangsmaßnahmen sein Haus verkaufen. Mit 57 Jahren wird ihm grundlegende bürgerliche Recht entzogen:

- einer Arbeit nachzugehen

- über ein Konto zu verfügen

- seinen Wohnsitz zu bestimmen.

- Er wird fortan nur noch als „Jude 0006 Borken Gemen“ geführt

Als nunmehr arbeitsloser „Schmarotzer“ darf er dem Deutschen Reich nicht zur Last fallen und muss sich zum Arbeitsdienst melden, will er eine „Sonderbehandlung“ vermeiden. Ab 1938 versucht auch Samuel Silberschmidt einen Ausreiseantrag zu erwirken. Über 3 Jahre schikanieren ihn und seine Frau Rosa deutsche Behörden mit immer neuen willkürlichen Vorschriften bis es im Oktober 1941 so scheint, als sei eine Ausreise möglich.

Beide haben Fahrkarten über Berlin nach Lissabon und von dort per Schiff nach Buenos Aires zu Sohn Fritz. In Berlin jedoch widerfährt beiden Unmenschliches: Rosa Silberschmidt muss aufgrund einer Verordnung, wonach unter 60 jährige Menschen jüdischen Glaubens nicht mehrausreisen dürfen, den Zug verlassen. Was sagen sich die beiden?

Rosa muss zurück nach Borken und wird 1942 im KZ Riga umgebracht. Samuel Silberschmidt kommt allein „gebrochen“ in Buenos Aires bei seinem Sohn Fritz und dessen Frau Hilde an. Mit ihnen siedelt er in den 60er Jahren nach Israel um.

Seine Enkelin Rosa hat von ihrem Opa Samuel berichtet, dass er sich in Israel im Kreise seiner Familie und der Synagogengemeinschaft sicher aufgehoben gefühlt hat. Er sei ein stolzer Großvater gewesen, der gern mit seinen Enkeln gespielt habe. Er habe sie die deutsche Sprache gelehrt und selbst nur Deutsch gesprochen. Jeden Morgen habe er die in Israel erscheinende Deutsche Zeitung gelesen. Auch sei er ein leidenschaftlicher Kartenspieler gewesen.

Von den Verbrechen Rekener Bürgern gegen die eigene Familie habe er nichts erzählt. Immer wieder hat er wohl sein „Versagen“ als Beschützer seiner Frau und Familie vor Augen gehabt. Die grausame Trennung von seiner Frau hat er nie überwunden.

Am 8.7.1973 ist Samuel Silberschmidt gestorben.

[Fotoauswahl: Eingang_Judenfriedhof.jpg / Grabstein_Salomon_Lebensteins.jpg / Stele_Reken.jpg]

Weiterführende Literaturauswahl zur Jüdischen Gemeinde und den jüdischen Familien in Reken

Heimatverein Reken (Hrsg.), Ulrich Hengemühle (Autor):

„Reken 1900-1945“

Buch, 2020 erschienen Selbstverlag, Reken

Heimatverein Reken (Hrsg.):

„Mitten unter uns – Geraubte Leben in Reken 1933-1945“

Buch, 2020 erschienen im Selbstverlag, Reken

Peter Longerich:

„Politik der Vernichtung: Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenvernichtung“

Buch, 1998 erschienen im Piper Verlag, München

Harald Welzer: „Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden“

Buch, 2007 erschienen im Fischer Verlag, Frankfurt/M.

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Harald Welzer (Autor):

„Die Deutschen und ihr Drittes Reich“

Online-Artikel, 2007 erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Bonn

https://www.bpb.de/apuz/30543/die-deutschen-und-ihr-drittes-reich

„Jüdische Gemeinde Reken“

Online-Artikel, 2022 erschienen bei Wikimedia

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Gemeinde_Reken